”人を動かす”徹底解説!

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!誰もが1度は読むべき世界的名著、今すぐに

ビジネス書の真骨頂”人を動かす”

![[D・カーネギー, 山口 博]の人を動かす 文庫版](https://m.media-amazon.com/images/I/41LVhY-YlhL.jpg)

誰もが1度は読むべき名著と言うことには責任が伴います。しかし、この本に関してはそう言わざるを得ません。必ず読むべきです。きっと、様々な事が上手くいきます。

1936年の初版刊行以来多くの方に愛読されて今でも息をし愛されている世界的名著です。

私が初めてこの本を手に取った時の年齢は、大学在学中の19歳のときでした。

正直「何だろうこの本?」という感情が先行してしまいましたが、当時から【起業して社長になる】という事が目標であった私には、とてもそそられる一冊でした。

様々な本を読んできましたが、この本は少し他の本とは違いました。

即効性、効果の大きさ、自身の思考や行動へ与える影響の大きさetc

この本から得られるモノは計り知れません。

何が違うのか?

なぜこんなにも愛されているのか?

この本がどんな意味を持ちどんな結果をもたらすのか。

この本を読むべき理由をご紹介いたします。

この本がなぜ愛されているのか

【シンプルで分かりやすい】

この本が皆に愛される理由の一つでしょう。

ここで質問です。前者と後者、どちらが好かれそうか皆様考えてみて下さい。

①自分の話だけするおしゃべりさんと、話を親身になって聞いてくれる聞き上手な人

②ミスをしたとき、ずっと怒っている人と、心から励ましの言葉を掛けてくれる人

③上辺だけで褒めてくれる人と、心から本気で褒めてくれる人

ほとんどの場合皆様の意見は一致するのではないでしょうか。

この本では、【自分の話しかしない人よりも相手の話を親身に成って聞いてくれる人】【怒る人より少しでも前向きな言葉をかけてくれる人】【心から本気で褒めてくれる人】の方が好かれやすい人の特徴として挙げられています。

「そんな当たり前の事、言われなくても分かってるよ!」という感情が湧いてきませんか?

実は、この本が伝えてくれる一つの大きなヒントは【当たり前の事を当たり前に出来る様にする】と言うことなんです。

当たり前であると考えられているのにも関わらず出来ない理由には、”プライド”であったり”意識することがめんどくさい”などが弊害と成って邪魔をしている可能性が多々あります。

良好な人間関係の構築もしくは人生をより楽しく生きる為には、少しでも意識をして、当たり前の事を当たり前にしていくという事が非常に大切であるということです。

【人間関係を持つ全ての人にあてはまる】

人間関係を持つ全ての人とはどういうことか、これはコミュニケーションを利用する万人の日常生活でも大いに活用することが出来ると言うことです。

”人を動かす”と、一見大きな事を言っている様な感じもします。

しかし、これは小さな事象にも照らし合わせることが出来るのです。

ここからは、この本が教えてくれた事の一例をそれぞれ簡単な事象と併せてご紹介いたします。

①常に相手の視点に立つ

![無料写真] 不仲の夫婦 - パブリックドメインQ:著作権フリー画像素材集](https://publicdomainq.net/images/201707/17s/publicdomainq-0011217npf.jpg)

自分が嫌だと思うことを〈相手の不本意で〉されたとしましょう。

ここでは、デートの時待ち時間に遅れてしまったという事象を例に取りましょう。

約束の時間に遅れられたらきっと、相手に対して苛立ちを覚えてしまうでしょう。

そして文句を言ったり無愛想な態度を取ってしまう、態度には示さなくとも心中でネガティブなイメージを抱いてしまう事も在るでしょう。

以前までの私もそうでした。

しかし、そのままではもちろん人を動かすことなんてできません。

なんなら、自分すらも思い通りに操れておらず、感情に操られて居ますね。

今回の事象で、取るべき行動としてこの本から学んだことをご紹介します。

それは、遅れたことに対して文句を言うのではなく一刻も早く”相手の立場になる”と言うことです。

「遅れた」と言う結果だけを見れば、相手に落ち度があるのかも知れません。

それは誰でも分かることです。

しかし、その結果に至るまでの過程に目を向けた場合、そこには感謝さえ生まれてくるかも知れないのです。

どういうことかというと、来るまでの間に・・・

- ・お店でプレゼントを選んでくれていた

- ・人助けをしていたetc…

こういったことがあり、遅れてしまったのかも知れません。

遅れたことに対して直ぐ怒ってしまうことで、相手の優しささえ踏みにじってしまうことにも成りかねません。

もちろん時間を奪われたという事で少し腹立たしくなる気持ちも分かります。

しかし、そこで相手の気持ちに成って考えてみるのです。

そうするときっとこの様な考えが思い浮かぶはずです。

・本当に申し訳なく思っているかも知れない。 ・少しでも早く着くために走ってここまで来たかも知れない、疲れてるかも知れない。 ・相手なりに本気で急いできたのかも知れない。

こんなことを考えていたら、相手を強く責めたりなど出来ないでしょう。

「急いでくれてありがとう!」という想いが溢れてくるかも知れません。

【遅れた】という結果だけをみているだけでは、きっとこの感情は生まれてこないはずです。

結果的には遅れたけど【あらゆる努力をしてくれた!】というポジティブマインドで対応するのです。

相手の立場に立ち、自分の感情を上手にコントロールするだけでその後の関係に大きな変化をもたらすのです。

②常に相手のことを尊重する

先ずはわかりやすい例で考えてみましょう。

自分が中学生になったつもりで考えて見て下さい。

多くの宿題を課せられ、一生懸命その課題に取り組んだとしましょう。 しかし、答え合わせの時にそのほとんどが間違っていました。 それをみた親、もしくは先生になんといってもらったらその間違えを本気で直そうと思いますか?

ここで放つ正しい一言こそが【人を動かす】という事に繋がる真髄の部分なのです。

ここで考えられる発言としては、大きく分けて次のどちらか2択になるでしょう。

全然出来てないな、やり直してこい。

一生懸命やって偉い!さらに今間違えている部分を復習したら言うことなしだね!

もちろん2番の方が良いという事は一目瞭然ですよね。

これが、①で話した【相手の視点に立つ】という事が出来ているか居ないかの違いなのです。

つまり、前者は結果に対しての評価をただ下しただけであり、『一生懸命やってきた』という過程の部分への評価を一切行なっていないのです。

逆に後者は、『一生懸命やってきた』という過程の部分への評価があります。

評価された分、自分自身の努力は無意味ではなかったという確認もしやすくなるのです。

その上で『復習をすれば完璧』という今後の指標まで見えるので、行動へ移しやすくなります。

この様なシーンは学校だけでなく、社会人になり会社で働くことになっても見られる光景ではないでしょうか。

資料作成等努力したモノが素直に受け入れられないシーンは生きている限り在るでしょう。

しかし、その対応一つ取るにしても相手の立場や努力への評価は決して忘れてはいけないのです。

「自分がそっちの立場だったらどう感じるだろうか?」という事は、対人関係がある限り意識し続けなくてはならない事なのです。

どんなことでも否定よりも最初に、それまでの過程の肯定をして貰えたら、人は気持ちが良くなるもなるものです。

あたりまえだと誰もが思うかも知れませんが、意外と出来ていないことが多いのです。

先輩後輩、親と子供、教授と学生等々様々な関係性が存在します。

どんなときも、相手を尊重し褒めてあげることを優先する心がけをして下さい。

自分が人に貶されたときと褒められたとき、どちらが嬉しくてより一層やる気になるのか。

それぞれの行動の中で都度考えてみて下さい。

人を動かすためには、相手を褒めてやる気を起こさせる必要があるのです。

これが、【②常に相手のことを尊重する】で話したかった、偉人カーネギーの思考です。

③期待を掛ける

『徳はなくても、徳ある如くふるまえ』

これはシェイクスピアの言葉です。(本文中で紹介されています。)

ここでも一つ皆様へ質問を投げかけさせていただきます。

子供に食事の後の片付けをさせたいと考えています。何と声を掛けますか?

①②の内容も含めて1度考えてみて下さい。

ここでは”命令形ではなく相手の立場を重んじる”事が必須です。

その上で、より成功率を上げる手法があります。

それは、相手が既にその能力を身につけているかの如く接し、公然とその様に相手をすると言うことなのです。

つまり、この場合は子供がきれい好きでいつもお片付けをしてくれる子という仮定の下で接すると言うことなのです。

たとえ現在はそうで無かったとしてもです。

これらを踏まえてもう一度考えてみて下さい。

本書を元にした、模範解答はこの様になります。

○○(人の名前)はいつも整理整頓して本当に綺麗好きだね!

実はこの食卓を綺麗にしたくて、お手伝いをお願いしたいの。

いつもみたいに綺麗にしてくれない?

親と子という年齢差が生じる関係の中でも、あくまで相手にお願いをするという形で働きかけます。

この様なお願いの仕方であればほとんどのことが無い限りお手伝いに参加するでしょう。

『さっさと片付けなさい!!』なんて言われ方をしたら、行動には移してもめんどくささであったり腹立たしさを募らせてしまうことに繋がります。

どっちが良さそうかは一目瞭然ですよね。

さて、一見期待を寄せているだけのごくありふれた文章かも知れません。

しかし、普段の生活ではあまり気にしない、大きなテクニックが秘めてあるのです。

それは、関係性の平行化です。

関係性の平行化とは?

ここで少しお話を逸らしてこちらについてお話しいたします。

社会ではなく、これはどちらかと言えば家庭で大いに役立つテクニック(考え方です)

幼い頃のことを考えてみて下さい。

全ての場合がそうであるとは限りませんが、私の家庭では親の発言が大きな権力を持って居ました。

その為、親はいつも「~しなさい」であったり、「~しなきゃ駄目だろ」と言ったような、超命令文で動かそうとしてきました。

しかし、この本と出会い”真に人を動かせる人”というのは、命令形を使わないという事を強く感じました。

確かに、権力の元で逆らえない部分は出てくるのかも知れません。

しかし、友人や家族との間では、その様な不平等な権力は本来存在してはならないのです。

なぜなら、そこに生まれるのは【上下関係による不服や不満】【なぜその様な言い方をされなきゃ成らないのだろう、そんな言い方なら絶対やらない。】といった様な反骨精神ばかりだからです。

その具体例は、多くの方が1度は経験したことがありそうなあの事象です。

親『○○(人の名前)勉強したの?早く勉強しなさい!!!』 子「うるさいなあ、今からしようと思っていたのに。やる気なくなった。」

これが命令形で人を動かそうとした人の末路です。

本当に多くの人がこの経験をしているのにも関わらず、ほとんどの方がこの失敗を活かそうとしません。

では、どうすれば良いのでしょうか?

それらを改善するために意識すべき事は下のようになります。

- 親と子であればもちろん親の方が知識は豊富。だからこそ、子に合わせてあげる。

- 小さな行動でも大きく激励する。

- 人一人に一つの人生である。その中で起こそうとする行動を、自分の意志で変えたいという

わがままさを深く認識しておく。

これらが、全て平行化という事なのですが、全て人を動かすために大切な要素であることを認識しておいて下さい。

知識レベルの平行化、行動レベルの平行化、お互いに一人の人間であると言うことの認識です。

特に2番は相手を奮い立たせるという意味で強い効果を持ちます。

皆は簡単に解けてしまう算数の問題があったとします。自分は算数が嫌いでよく間違えてしまう。だけど一生懸命考えたらやっと一問正解することが出来ました。ここで起こりうる悪い対応と良い対応をそれぞれどんな対応だと思いますか?

自分に置き換えて考えてみて下さい。

自分なりに出来る一生懸命を出し切りやっとの思いで回答できたのに、出来て当たり前だなんて嘲笑われたりしたとします。

なんかもう、どうでも良くなりそうではないですか?

そんな中、「凄い!良く出来たね!一生懸命頑張ったんだね。偉いよ!!」

なんて言われたら暗闇にさしかかる一筋の光のように感じませんか?

その上で、

「この問題が解けた○○ならきっと他の問題も解けるようになるよ!!分からないところが出てきたら、いつでも聞いてね!一緒に頑張ろう!」

なんてことを言われたら、極度のひねくれ者では無い限り嬉しくなりやる気が湧いてくるはずです。

出来て当たり前という考えは、自分主導の思考に陥ってしまっているからです。

実はこれが最もよろしくない考え方なのです。

相手のレベルを客観的視点でみて、その時々で臨機応変に対応していける器の広さこそが、日常生活の中で人を動かすことのできる、最も大切な心構えなのです。

期待を掛けると言うことは、併せて関係の平行化(相手と同レベルの視点に立つ)をしていく事が非常に大切なのです。

多くの方のバイブルである理由

先日、とある大手企業の役員の方とお話をする機会があり、この様な事を仰っていました。

これまでに様々な本を読んできた、読まされても来た。本からは学ぶモノがとてつもなく多い。ビジネス書からも沢山のことを学んできた。しかし、それらを学んできた上で今思うことは【人を動かす】がどれだけ凄いのかと言うことだ。現在のあらゆる本に書いてある内容が、80年も前に記されたその本(人を動かす)に既に書いてあるからだ。

私は、この発言に強く共鳴し、今回この記事を発信しようと考えました。

シンプルで分かりやすい内容であるにも関わらず、そのどれもが必要不可欠な能力であるのです。

ビジネス書を大きな木として捉えるのであれば、この本は間違いなく強くて太い根っこの部分に当たります。

そこから派生して他の様々なビジネス書という大きな木と葉が出来ているだと考えて居ます。

つまり、難しい言葉で書き換えられたりより内容を濃くして新しいビジネス書が生まれてくると言うことです。

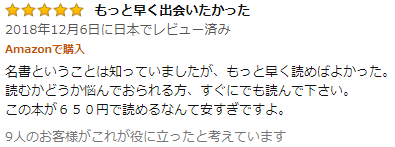

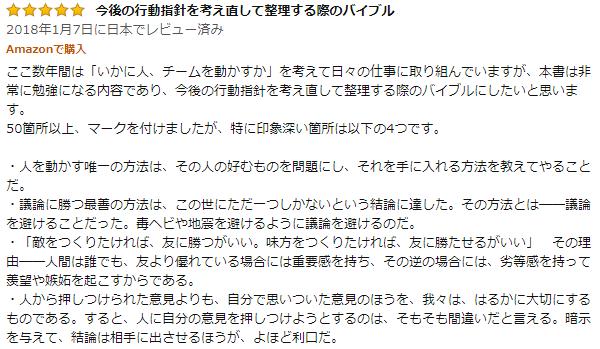

この本が様々な方のバイブルと成っていることは、購入者レビューからも読み取れます。

1

2

2

まとめ

いかがだったでしょうか。

人に優しくする。人を大切にする。人を愛する。人の意見を重んじる。素直な心を持つ。関わる相手を尊重する。人の考えを立てる。

これらが潜在的に出来る様になったとき、初めて【人を動かす】ことが出来るのです。

今回はご紹介出来なかった内容も本書には盛りだくさんで記載されています。

相手の名前を覚えることの大切さ!相手を大切にするとは?相手に優しくするとは?相手の考えの立て方とは?etc

人生をより良くする様々な方法が記載されています。

誰にでも出来るが多くの人が実践できていない。そんな事が未だありふれていると考えています。

それは恐らく、シンプルであるが故に自身の意見や思考を強く反映させてしまいがちだからだと考えています。

これが悪いことであるとは少しも思いません。

しかし、私自身の意見も併せて考えていただけるのならば、考えていただきたい。

そこに存在する【プライド】だけはできるだけ寛容にしておく方が良いと思います。

あなたは本当に頭が良いし、スポーツが誰よりも出来る。料理は上手だし、なんだってできてしまう。だからこそ、そこに大きな心の余裕を持って、相手を愛してあげることです。

ここで最後の質問です。

相手のことを愛し、心から大切にした時、どうなると思いますか?

自分を大切に思ってくれている親や、友人、彼氏彼女を例にとって考えてみて下さい。

自分のことを大切にしてくれているからこそ、親孝行をしたり、プレゼントをあげたり、

時には厳しいことも言ったり…

これらは命令から起こす行動ですか?指図に伴うモノですか?

きっと違うはずです。

大切にしてもらっている分、感謝の気持ちから少しずつでも恩返しをしていきたいと言う想いで、

行動に移すのでは無いでしょうか。

つまり、愛してあげると言うことは、指図や命令なんかよりも強い力で

相手のやる気を駆り立てていき・・

相手が自ずと行動に起こすようになるのです。

これが””人を動かす””と言うことなのです。

回し者でもステマでもございません。

心から、この本をオススメさせていただきます。

オススメ本はこちらから♪https://prayingrun.com/good-book/

類似本オススメはこちらから♪